2.共振型インバータ開発の問題点

このように現在に至っては既に共振型でない液晶バックライト用インバータはほとんどないという状況になっている。

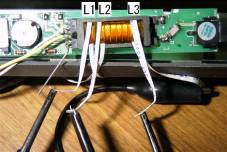

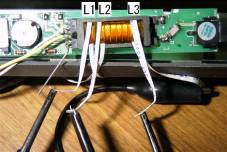

図 9 分布定数状二次巻線 |

しかしながら、未だに技術者の間で共振型の意味が良く理解されていないのが現状である。

場合によっては、このような共振が二次側回路に起こっていることに気付かずに使っていることも多い。

原因は、主に現在のインバータ開発が職人芸的な勘にたよるところが大きく、定量化されていないということにあると思われる。

|

インバータ設計の定量化が遅れている原因は二つある。

一つはトランスをあまりにも単純化、理想化しすぎてきたことにある。

トランスは一つの電子部品でありながら、実際には複雑な部品であり多くの寄生効果を持つ。

それが回路図の中ではたったの一つの部品として記述されていることが問題なのである。

実際のトランスを等価回路にすれば図9のように極めて複雑な部品であることが理解されるであろう。

実際の冷陰極管インバータトランスはリケージインダクタンスが分布定数状の遅延回路を形成している。

このような分布定数状の遅延現象は、液晶バックライトを接続した状態で冷陰極管を点灯させた場合に生じる。

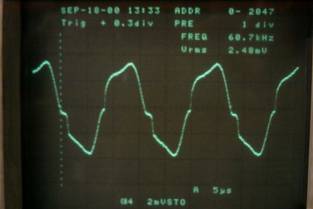

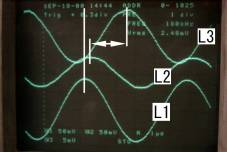

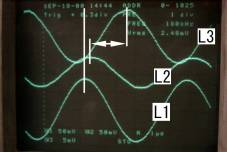

写真2、及び写真3はトランスの二次巻線上に発生した遅延現象を捕らえたものである。

|

写真 2 測定法 |

写真 3 分布定数性の遅延 |

また、この、二次巻線が分布定数性を示す現象は負荷の条件によって発現したりしなかったりするものであり、トランスとは想像以上にやっかいな部品であるといえる。

少なくとも現状の仕様書に記述してあるパラメータだけではトランスの性質を表すには不十分であり、リケージ成分や寄生容量までを含めたより詳細な仕様書が提示されるべきである。

そして、もう一つの原因は液晶板の特にバックライトにある。

バックライトのCCFL周辺に発生する寄生容量は共振型インバータ設計にとって、今や決定的な意味を持つ重要なパラメータとなっている。

しかし、現状では液晶バックライトの寄生容量について、液晶パネルのスペックに記載されているものはないし、液晶パネルメーカーからの情報公開もない。

極端なケースでは液晶パネルの品番が同じなのにロットが異なると異なるCCFLメーカーのものが採用されているケースがあるなど、液晶パネルメーカーにおいて寄生容量に対する意識は不足していると言わざるを得ない。

液晶バックライトがノートPC全体の消費電力に較べ、取るに足りない程度のものであるならばこのような検討は不要であるが、実際には液晶バックライトがPC全体の電力消費の20%を以上を占める重要ものなのであるから、そういう現状においては、インバータの効率に大きな影響を与える液晶パネルの寄生容量が規格化されてこなかったことは見過ごせる問題ではないといえるだろう。

3. 液晶バックライト寄生容量について

3-1 寄生容量の発生(漏れ電流)

図 10 バックライト周辺寄生容量の発生 |

液晶バックライトの光源である冷陰極管には、バックライトへの入光の効率を高めるために、PETに銀をスパッタリングした導電性の反射シートが使われている。(図10)

冷陰極管が点灯している状態では、冷陰極管の内部のプラズマは導電性であるため、このプラズマと導電性反射シートとの間には管壁ガラスをはさんでコンデンサが形成される。

これがバックライト寄生容量である。

寄生容量にはこの他にも、バックライトからインバータまでの配線間に生じる寄生容量もある。

| 液晶バックライトに流れる電流は冷陰極管内部に流れる電流の他に、管壁ガラスから容量成分を通じて反射シートに流れる電流成分もかなりあり、これらは漏れ電流とも呼ばれている。 |

共振型インバータに影響の大きい寄生容量をまとめると次のようになる。

・液晶バックライト寄生容量

・高圧配線間寄生容量

・トランス二次巻線寄生容量

である。

それぞれの寄生容量の合計がトランスのリケージによるインダクタンス成分と共振回路を形成する。

したがって、寄生容量は共振周波数を決定する重要なパラメータでもあるので、本来は厳重に管理されなければならないものである。

ところが今まで、この寄生容量については重要であるという認識が、液晶のメーカー及びバックライトのメーカー各社に欠けており、小型で効率の良いインバータを供給する際の障害となっている。

3-2 寄生容量の規格化と規格統一

液晶パネルにおいて、液晶バックライト及び冷陰極管配線間に生じる寄生容量の標準的な測定法を確立し、仕様書に盛り込むことは急務である。

理想的には、同一サイズの液晶パネルであるならば、バックライトの寄生容量やその他のインピーダンス特性も等しい、とすることが最も望ましい。

つまり、寄生容量及びVI特性、インピーダンスの規格統一である。

近年、米国のDisplay Searchを中心に液晶パネルの規格統一が提唱されているが、これらの活動は主に液晶パネルのサイズやドライブ方法についての規格統一が主である。

しかし、重要な電力消費部分である液晶バックライトの冷陰極管周辺の規格が統一されないかぎり、全く同じ仕様に基づいて液晶パネル相互に互換性を持たせるという、この規格統一の趣旨は意味をなさないものになる。

また、液晶パネルの仕様のうち、バックライトに関する仕様については誤った認識に基づく仕様が提示されていることが問題をさらに難しくしている。

例えば、開放出力電圧という規格はあくまでも冷陰極管を裸管状態で測定した放電電圧から定めたものであるが、実際にバックライトに組み込まれた状態における電気特性は裸管における電気特性とは大きく異なっている。

実際に開放出力電圧1800V、2100Vと記載されたいくつかの液晶パネルのVI(電圧・電流)特性を計ってみたものが図11、12である。

図 11 VI特性1 |

図 12 VI特性2 |

開放出力電圧と呼ばれる値がこのVI特性のどこにも現れていない。

つまり、これらの液晶パネルは仕様書に記載される値とは全く異なる電気的特性を示しているということになる。

このようなことから、今後は液晶パネルのバックライト部分の仕様書には、バックライトのVI特性と等価寄生容量の値が書き込まれることが望ましいといえる。

当面、寄生容量の規格統一は難しいとしても、その値を把握し、仕様として管理することは重要なことである。

3-3 寄生容量の実測法

図13に寄生容量の実測方法を示す。

図13 共振点測定回路(T1:リケージフラックスが保証されているトランス) |

実測の基準となるトランスT1はリケージインダクタンスの値が保証されたトランスを用いることが必要である。

図 14 測定結果 |

この装置により実測すると、次のように冷陰極管点灯状態における液晶バックライトの寄生容量とトランスのリケージインダクタンスや寄生容量と、さらに配線に生じる寄生容量とを含めた総合的な共振特性が得られる。(図14)

左の図で、Gain曲線の最も頂点が直列共振周波数である。

この直列共振周波数か少し低い周波数が最も効率の良い動作点である。

この図から直列共振周波数は約60KHzであることがわかる。 |

3-4 共振周波数から寄生容量を求める

図14で求めた直列共振周波数からLCDバックライトの寄生容量がわかる。

予め標準となるトランスを用意し、そのトランスと更正用の容量を接続して直列共振周波数を測定し更正カーブを作っておく。

共振周波数の自乗の逆数1/(共振周波数^2)と更正容量との関係をグラフにすれば、これらの関係は直線状になる。

さらに、最小自乗法によって傾きと切片を求めれば精密な更正表が得られる。(図15)

このグラフにおいて、X軸切片はトランスの巻線自身が持つ寄生容量を表す。

4.液晶バックライト用小型トランスについて

4-1 二次側を共振させたトランスの動作原理

液晶バックライト用に用いられるトランスには細長い形状が求められているが、そのような形状のトランスは磁路を閉塞した場合でも標準的なコア形状のトランスに比べてどうしても磁束漏れが多くなる。(図16、図17)

図 16 変形トランス |

図 17 磁束漏れ |

図 18 等価回路 |

この磁束漏れ成分は、トランスの等価回路で見ると図18のように表される。

この図の中でLeに相当する部分が磁束漏れによって生じるリケージインダクタンスである。

この等価回路は並列共振回路と直列共振回路とを形成している。

さらに細かく見ると、リケージインダクタンスLeは分布定数状になっている。

このように、冷陰極管インバータ用のトランスはかなり複雑な特性を持っているのである。

ところで、磁束漏れが大きい場合にはこのLeの値が大きくなり、磁束漏れが小さい場合にはLeは小さな値になる。

仮に巻線間の結合が理想的に完全であるとするとリケージインダクタンスLeは存在しない。

つまり、トランスの磁束漏れの大きさはリケージインダクタンスLeの大小によって評価することができるといえる。

等価回路において、リケージインダクタンスは直列共振回路を形成しているので、並列共振周波数と直列共振周波数の比を調べることによって磁束漏れの程度を評価することができる。

代表的な閉磁路トランスである電源トランスにおいてこれを測定してみると次のようになる。(図19)

図 19 電源トランスの漏洩磁束性 |

電源トランスのような磁束漏れの少ないトランスの場合、Le成分は非常に小さい値となる。

したがって、直列共進点は非常に高い周波数になるので、この場合、並列共振点と直列共振点との比は20倍になっていることがわかる。

図 20 液晶バックライト用

トランスの磁束漏れ |

一方、図16の③~⑥あるいは図17のような液晶バックライト用のトランスを液晶パネルに接続して、冷陰極管点灯状態において同様な方法で計測すると、図20のような特性が得られる。

この場合、並列共振点と直列共振点との比はわずか2~3倍弱しかないということがわかる。

つまり、計測の結果、この液晶バックライト用トランスは定量的に磁束漏れが多いということがわかるわけである。

また、この測定法によって、液晶バックライト用インバータの設計に不可欠なトランスのリケージインダクタンスLeがわかるため、今後液晶バックライト用トランスのLeを規格化していく際にも役立つ知見が得られる。

ところで、この図で示される直列共振点は、液晶バックライトに生じる寄生容量とトランスのリケージ成分との間で形成される共振周波数である。

リケージの多いトランスは、この共振周波数近辺では特別な原理によって一次巻線と二次巻線間の結合率が上昇する。

トランスの磁束漏れが多いと、一般に一次巻線-二次巻線間の結合が弱くなり実用にはならないものになるとされるが、二次側に共振回路を持つトランスは、次のような原理により一次巻線と二次巻線が強く結合する。

このような結合を調相結合と命名した。(図21)

以下原理を示すと、

図 21 調相結合 |

二次巻線につながる負荷が容量性の場合、容量に流れる電流によって二次側巻線下に生じる磁束の位相は一次巻線の励磁電流によって発生する磁束の位相と等しくなる。

そうすると、一次巻線で発生した磁束は二次巻線に引き込まれる。

この効果は一般には磁束の引き込み効果と言われる。

特に二次側を共振させた場合に、二次側の共振電流は最も大きくなるので最も強い結合が生じる。

さらに、一次巻線と二次巻線との間のコアが、ギャップのない連続した一つのコアで形成されている場合には、一次側で発生した磁束のほとんどが透磁率の高いコアに導かれて二次側まで達する。その結果非常に強い結合が生じることになる。

我々は、磁路が完全に開放された棒状のトランスによってこのような結合が起こることを確認し、それが電力変換に利用できるほど強い結合であることを証明したわけであるが、このような一次と二次の結合は、従来の原理による結合とは異なることから調相結合と名付けることにした。

これに対し、従来型のトランスにおけるコアの閉磁路ループによって生じる結合は従来結合と呼んで区別することにする。

実際に、小型液晶バックライト用トランスの場合、磁路を閉塞させた前図17のようなトランスも用いられるが、これらのトランスの内部にも磁束漏れが生じていることが確認されている。 |

話は前後するが、その磁束漏れを確認するために、写真2、写真3のような実証実験を行ったわけである。

簡単に説明すれば次のようになる。

図 22 ループコイル電圧 |

前図17のトランスの中心コアに注目してみると、連続した一つの中心コアに流れる磁束が仮に全く磁束漏れしないというのであれば、写真2に示されるコイルL1、L2、L3に現れる電圧波形は位相、波高値とも全く等しくならなければならない。(図22)

しかし実際には写真3のように電圧の位相が大きく異なっている。

これは、特にL2とL3の間で大きな磁束漏れが生じていることを示すものである。

つまり、このようなトランスの場合、本来は磁束漏れが大きく、従来の結合では実用的な結合は得られないはずであるが、二次側の共振によって得られる磁束の引き込み効果による結合(調相結合)が生じているために実用的な結合が得られているわけである。

さらに、写真3に注目してみると、この磁束漏れはL2とL3の間に集中している。

つまり、二次巻線上で磁束漏れが生じているわけであるが、本来のトランスにおいては二次巻線上の磁束漏れもありえない。

図 23 一般的な二次巻線 |

これを説明したものが図23である。

まず、従来の二次巻線から説明する。

二次巻線SW1は一本の銅線である。したがって、中心コアにはSW1に流れる電流によって一定の磁束Φが生じる。

この磁束ΦはループコイルL2及びL3を貫くので各ループコイルL2、L3に生じる電圧e2、e3は全く等しいはずである。

つまり、本来ならば二次巻線上の磁束漏れはあり得ない。

ところが実際には写真3のようにループコイルL2とL3の電圧は異なっている。

繰り返しになるが、これは、二次巻線が分布定数状になっているからに他ならない。

また、このような分布定数状が二次巻線に生じる状態でトランスを動作させた場合、トランスの変換効率が向上する傾向が見られる。

この現象を仮に分布定数化インダクタンス効果と名付けることにするが、定量的な測定は今後の実験に委ねる。

4-2 共振点における最適動作点

図 24 トランスの性質変化 |

トランスと液晶バックライトを接続し、点灯させながら一次側から位相特性を観測したものが図24である。冷陰極管の管電流が増えるとインピーダンスが低下する。

トランスの二次側に接続された負荷のインピーダンスが低下するにしたがって、トランスはしだいに漏洩磁束性トランスの性質を示すようになる。

この特性の変化を見ると次のようになる。

図24を見ると、負荷のインピーダンスが低下するにつれて、小型トランスの一次側から見た特性が、容量性から誘導性へと変化していることがわかる。

この図の中から最も良いドライブ条件を求めることができる。

理想的な動作点は直列共振点付近の最も銅損の少ない、つまり、Phase特性の0deg.に近いところである。

これは図24では約5~60KHz付近である。

Phaseが0deg.に近いということは、電圧と電流の位相がずれていない、つまり、力率(Power

Factor=Cosθ)が1に近いことを示す。

理想的には0deg.であることが最も望ましいが、実用的には±40deg.以内にあれば効率上は問題ない。

今後は、要求される管電流仕様において、直列共振点付近の位相が最も0deg.に近いトランスをどうやって設計していくかが課題となる。

5.まとめ

液晶バックライト寄生容量或いは配線間寄生容量というと、今まではその存在が知られていながらその影響がどの程度であるかが定量的に全く予想がつかなかった。

ところが、ここで紹介した測定法によりその影響が視覚的にかつ定量的にわかるようになった。

これによって、液晶バックライトと液晶バックライト用トランスの共振周波数がどこにあるかなどや、配線を結束したり、EMC対策のため銅箔テープを配線に施したりした場合にどのくらい共振周波数が変わるものかなどの情報が一目でわかるようになった。

一例であるが、ノートPCの仕様確定後、EMC対策のために量産後になって現場で銅箔テープを施し、その結果共振周波数が変わったためにインバータが発熱し、量産時の大問題が生じたというのはごく最近実際にあった話である。

これも、配線に銅箔テープを施すことがどの程度の影響があるものかを、上記測定法によって事前に把握していれば防げた事故であるといえる。

またこの測定法によって、液晶バックライト用トランスの磁束漏れについても定量的に解析する手がかりが掴めるようになった意味は大きい。

今後はこの測定法を、液晶バックライトの寄生容量の規格化や液晶バックライト用トランスのリケージ成分の規格化に活用し、ノートPCやPDAなどにおいて最も電力消費の多いバックライト電源部における高効率化設計に役立てていただければ幸いである。

参考文献

1) 牛嶋昌和,明拓システム:公開公報 特願平4-338110

(1992)

2) 日立水沢エレクトロニクス:公開公報 特開平7-211472

3) 牛嶋昌和:月刊ディスプレイVol.5、No.11、テクノタイムズ社(1999年11月)

4) O2Micro 製品カタログ1998年11月

5) Monolithic Power System.Inc. 製品カタログ 1999年2月

6) 牛嶋昌和:電子技術Vol.38、No7、P49、日刊工業新聞社(1996)

7) 牛嶋昌和,舟木剛:電気学会半導体電力変換研究会SPC-97-3 1月(1997)

8) ㈱テクノリウム:平成8年度通産省関東通産局技術改善費補助金交付補助事業研究結果発表 「調相結合トランスを応用した熱陰極蛍光灯用インバータに関する研究」 平成9年5月

9) 牛嶋昌和:日本工業技術センター「液晶バックライト・インバータの設計法」セミナー用テキスト」 5月(1997)

10) ㈱テクノリウム:共振点から寄生容量を求める、

http://www.tlm.co.jp/web/gijyutu/Pencil17.PDF

11) ㈱テクノリウム:調相結合トランスの他励式ドライブについて、

http://www.tlm.co.jp/web/gijyutu/Pencil18.PDF

12) ㈱テクノリウム:、二次側共振点の視覚化装置、

http://www.tlm.co.jp/web/gijyutu/Pencil14.PDF

|